スポンサーリンク

インド占星術を学びたいならば一番最初に読むべき基本の基!

この本の内容が理解できなければ、そもそもこの世界に足を踏み入れないほうが良いでしょう!

KNラオ著 清水俊介訳

インド式占星術の教則本はAMAZONで容易に手に入ります。多くの本に触れてインド式占星術の世界を感覚的につかめるようになることが、習得する上での近道となるでしょう。皆さまが多くの良書に出会えるようお祈りいたします。

42-53.ヴァルガの分類:パラシャラは仰いました。「マイトレーヤよ、私の話をお聞きなさい。今、私はあなたにヴァルガの分類について説明します。

シャドヴァルガ、サプタヴァルガ、ディグヴァルガまたはダシャヴァルガ、および、ナラパヴァルガまたはショダシャヴァルガがあります。

シャドヴァルガの分類では、バルガの組み合わせはキムシュカなどと呼ばれます。2つのバルガの組み合わせはキムシュカ、3つはヴァヤンジャナ、4つはチャアマラ、5つはチャトラ、6つはクンダラと呼ばれます。

サプタヴァルガの分類では、組み合わせの呼び方は6つのヴァルガまではシャドヴァルガと同じであり、7つのヴァルガの組み合わせの場合はムクタになります。ディグヴァルガまたはダシャヴァルガの分類では、ヴァルガの組み合わせはパリジャタなどと呼ばれます。したがって、2つのヴァルガの組み合わせはパリジャタ、3つはウッタマ、4 つはゴプラ、5 シンハサナ、6つはパラヴァタ、7つはデーヴァロカ、8つはブラフマロカ、9つはサクラヴァハナと10シュリダマと呼ばれます。ショダシャヴァルガの分類では、組み合わせはベーダカなどと呼ばれます。2つのヴァルガの組み合わせはベーダカ、3つはクスマ、4つはナーガプシュパ、5つはカンドゥカ、6つはケララ、7つはカルパヴリシャ、8つはチャンダナヴァナ、9つはプールナチャンドラ、10つがウッチャシュラヴァ、11がダナヴァンタリ、12がスールヤカンタ、13がヴィドゥラマ、14がシャクラシンハサナ、15がガウロカ、16がシュリヴァーラバと呼ばれる。このようにヴァルガは分類される。これらの内、自らの高揚の星座、ムーラトリコーナの星座、自らが支配する星座に該当するヴァルガに(グラハが)あるのは縁起が良い。そして、それ自身のアルーダからケンドラにある星座の支配星によって所有された星座(ヴァルガにおける)は、この分野を学んだ占星術師によって良いヴァルガと見なされるべきです。燃焼し、惑星戦争での敗北と衰弱、弱く、シャヤナディ・アバスタにいるグラハ(つまり、シャヤンや眠っているなどの悪いアバスタにいる惑星)の分割は、ヨーガ・ナシュカ、または、縁起の良い組み合わせの破壊者達です」

用語

- ヴァルガ:分割

- パラシャラ:古代インドの賢者の1人

- マイトレーヤ:パラシャラの弟子

- シャドヴァルガ:6つの部門、ラーシまたはクシェトラ(D-1)・ホーラ(D-2)・ドレッカナ(D-3)・ナヴァームシャ(D-9)・ドゥヴァダシャームシャ(D-12)トリムシャームシャ(D-30)をメンバーとする分割のグループ

- サプタヴァルガ:7つの部門、ラーシまたはクシェトラ(D-1)・ホーラ(D-2)・ドレッカナ(D-3)・ナヴァームシャ(D-9)・ドゥヴァダシャームシャ(D-12)・トリムシャームシャ(D-30)にサプタームシャ(D-7)を併せた分割のグループ

- ディグヴァルガ(ダシャヴァルガ):10の部門、ラーシまたはクシェトラ(D-1)・ホーラ(D-2)・ドレッカナ(D-3)・サプタームシャ(D-7)・ナヴァームシャ(D-9)・ドゥヴァダシャームシャ(D-12)・トリムシャームシャ(D-30)にダシャームシャ(D-10)・ショダシャームシャ(D-16)・シャスタームシャ(D-60)を併せた分割のグループ

- ナラパヴァルガ(ショダシャヴァルガ):16の部門、ラーシまたはクシェトラ(D-1)・ホーラ(D-2)・ドレッカナ(D-3)・サプタームシャ(D-7)・ナヴァームシャ(D-9)・ダシャームシャ(D-10)・ドゥヴァダシャームシャ(D-12)・ショダシャームシャ(D-16)・トリムシャームシャ(D-30)・シャスタームシャ(D-60)にチャトルシャームシャ(D-4)・ヴィムシャームシャ(D-20)・チャトルヴィムシャームシャ(D-24)・サプタヴィムシャームシャ(D-27)・カヴェダ―ムシャ(D-40)・アクシャヴェダームシャ(D-45)を併せた分割のグループ(つまり全てのヴァルガ)

- キムシュカ:ヴァルガ2つの組み合わせでの読解

- ヴァヤンジャナ:ヴァルガ3つの組み合わせでの読解

- チャアマラ:ヴァルガ4つの組み合わせでの読解

- チャトラ:ヴァルガ5つの組み合わせでの読解

- クンダラヴァルガ6つの組み合わせでの読解

- ムクタ:ヴァルガ7つの組み合わせでの読解

- パリジャタ:ディグヴァルガまたはダシャヴァルガにおけるヴァルガ2つの組み合わせでの読解

- ウッタマ:同、ヴァルガ3つの組み合わせでの読解

- ゴプラ:同、ヴァルガ4つの組み合わせでの読解

- シンハサナ:同、ヴァルガ5つの組み合わせでの読解

- パラヴァタ:同、ヴァルガ6つの組み合わせでの読解

- デーヴァロカ:同、ヴァルガ7つの組み合わせでの読解

- ブラフマロカ:同、ヴァルガ8つの組み合わせでの読解

- サクラヴァハナ:同、ヴァルガ9つの組み合わせでの読解

- シュリダマ:同、10ヴァルガの組み合わせでの読解

- ベーダカ:ナラパヴァルガ(ショダシャヴァルガ)におけるヴァルガ2つの組み合わせでの読解

- クスマ:同、ヴァルガ3つの組み合わせでの読解

- ナーガプシュパ:同、ヴァルガ4つの組み合わせでの読解

- カンドゥカ:同、ヴァルガ5つの組み合わせでの読解

- ケララ:同、ヴァルガ6つの組み合わせでの読解

- カルパヴリシャ:同、ヴァルガ7つの組み合わせでの読解

- チャンダナヴァナ:同、ヴァルガ8つの組み合わせでの読解

- プールナチャンドラ:同、ヴァルガ9つの組み合わせでの読解

- ウッチャシュラヴァ:同、10ヴァルガの組み合わせでの読解

- ダナヴァンタリ:同、11ヴァルガの組み合わせでの読解

- スールヤカンタ:同、12ヴァルガの組み合わせでの読解

- ヴィドゥラマ:同、13ヴァルガの組み合わせでの読解

- シャクラシンハサナ:同、14ヴァルガの組み合わせでの読解

- ガウロカ:同、15ヴァルガの組み合わせでの読解

- シュリヴァーラバ:同、16ヴァルガの組み合わせでの読解

- ムーラトリコーナ:太陽以下の星にとって最高星位に次いで居心地の良い場所のこと

- グラハ:惑星(太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星、ラーフ、ケートゥ)

- アルーダ:外の世界がその人をどのように見ているかを表すラグナ

- ケンドラ:1・4・7・10室

- アヴァスタ:惑星の位置その他の条件で決まる惑星の状態

- シャヤナディ・アヴァスタ:(病で)臥(ふ)せった状態にある惑星

- シャヤン:睡眠、横臥

- ヨーガ・ナシュカ:破壊のヨーガ、破壊の形

解説

この内容を全て憶えるのは日本人には難しいでしょう。

重要なのは16あるヴァルガ(分割)それぞれに分野があり、読解したいテーマ毎に使用するヴァルガの組み合わせは既に決まっているということです。その点だけ記憶しておいて、何か読解したテーマが見つかる度に、どのヴァルガを使用するかを調べてから鑑定に入る事で、無駄な時間を省くことができることになります。大事なこととして、全ての事物はラーシ(1分割)に則っているということです。ヴァルガは、ラーシの結果をより詳細に分析したい時に使うものだと憶えておきましょう。

さて、ヴァルガの使い方については次のChapterで学べますので、触れないでおきましょう。ここでは詩句に出てきたアルーダ(アルーダ・ラグナ)の特定方法を学びましょう。アルーダ・ラグナを1室としてクンダリー(出生図)を見ると外の世界がその人のことをどのように見ているかを読み取ることができます。人の目が気になってしかたがないという方は、アルーダ・ラグナを特定することで、自分が他人からどう見られているかを読み取ることができるようになります。

アルーダ・ラグナ特定方法:1室の星座からその支配星のある星座まで数え(順)、支配星のある星座から更に同じかずだけ進んだ星座がアルーダ・ラグナ、またはアルーダ・パダです。

※例外:進んだ先が最初の星座か最初の星座から数えて7番目の星座であった場合は、更に10進んだ星座がアルーダ・ラグナ(アルーダ・パダ)となります。

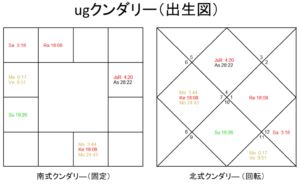

それではugのクンダリーからアルーダ・ラグナを特定してみましょう。

1室は蟹座です。蟹座の支配星である月は4室・天秤座にあります。1室から4室まで4歩(4パダ)進んだことになるので、4室・天秤座から更に4歩進みます。4室・天秤座から4歩となると→5室・蠍座→6室・射手座と進み、→7室・山羊座がその室・星座となるわけです。簡単ですね。本来ならこれでアルーダ・ラグナが特定できたわけですが、実はugの場合は例外に該当します。山羊座は最初の星座である蟹座から7番目となるので「例外として、進んだ先が最初の星座か最初の星座から数えて7番目の星座であった場合は、更に10進んだ星座がアルーダ・ラグナ(アルーダ・パダ)となります」に当てはまってしまうのですね。

それでは7室・山羊座から更に10進んでみることにしましょう。→8室・水瓶座→9室・魚座→10室・牡羊座→11室・牡牛座→12室・双子座→1室・蟹座→2室・獅子座→3室・乙女座、そして、→「4室・天秤座」、ここがugのアルーダ・ラグナになるわけですね。火星・ケートゥ・月在住ということです。なるほど、何もしていないのにugからプレッシャーを感じてしまう人が多い理由がここにあるわけですね。

皆さんもご自身のアルーダ・ラグナを特定してみましょう。こういう練習が、インド式占星術を身に付ける上において、遠回りに見えて近道なのです。

参考

分割図について

最高星位・ムーラトリコーナ・支配星座について

※翻訳元であるペーパーバックのこのChapterにはわかりやすい解説がついています。気になる方は下記の原著を当たられると良いでしょう。(著作権問題があるためノート部分の翻訳を掲載することはありません)

スポンサーリンク

Brihat Parasara Hora Sastra: A Compendium in Vedic Astrology: 2 Volumes

次回は

c-1-4.ブリハット パラシャラ ホーラ シャストラChapter8分割の考え方1-8

となります。

※筆者は日本国内および世界における全ての宗教団体とは一切関係ありません。

※サンスクリット語で書かれた原典から英語、英語から日本語への翻訳となっているため、齟齬の可能性をご理解の上、インド式占星術学習の参考にしていただければ幸いです。尚、サンスクリット語から日本語に直接翻訳された書物が下記の電子出版物となります。

スポンサーリンク

c-1-3.ブリハット パラシャラ ホーラ シャストラChapter7星座の16分割42-53

ブログの最初に戻る。

コメント